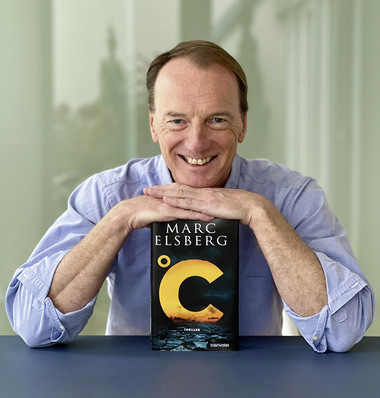

Paul Grunow

Alle reden zurzeit von Wasserstoff. Die meisten meinen damit aber leider vor allem den Import von Wasserstoff. „Wasserstoff sollte aus Ertragsgründen nicht in Deutschland produziert werden, sondern in Afrika“, steht zwischen den Zeilen vieler Kommentare. Die Produktion hierzulande sei zu teuer und ineffizient.

Photovoltaik war mal teuer

Genau so wurde vor 30 Jahren – und noch lange danach – gegen Photovoltaik argumentiert. Die Sonne scheine im Süden. Und man baue ja schließlich auch keine Ananas in Alaska an. Heute erklären dieselben Experten: „Es ist die Lernkurve, Dummerchen“. Aus einem „PV geht nicht“ wurde in wenigen Jahren die Säule der Energieversorgung Deutschlands. Wow, was für eine Entwicklung.

Was lernen wir daraus? Der aktuelle Marktpreis kann bei einer Strategiediskussion über den Einsatz einer Technologie niemals das Argument sein. Worum es geht, sind vielmehr etwaige Grenzkosten und physikalische Notwendigkeiten.

Deutsche Wasserstoffstrategie schaut zu sehr auf Importe

Gleichwohl setzt die deutsche Wasserstoffstrategie derzeit vor allem auf Anwendungen in der Schwerindustrie und im Lastverkehr sowie auf den Import aus Afrika. Der Beitrag des Heimatmarktes wird dabei unterschlagen. Das kleine Portugal hingegen investiert genauso viel in sein nationales Wasserstoffprogramm, wie das industrielle Deutschland innerhalb seines Konjunkturpakets. Möglicherweise macht der größere Vorlauf den Unterschied, denn Portugals Stromversorgung ist bereits seit fünf Jahren zu 50 Prozent erneuerbar, mit Schwerpunkt auf Wind- und Wasserkraft.

Energieszenarien für eine erneuerbare Vollversorgung zeigen das Potenzial für europäische Lösungen. Photovoltaik und Batterien an den Mittelmeerküsten von Portugal bis Türkei würden bereits ausreichen, um Europa mit 70 Prozent seines Energiebedarfs zu versorgen, so eine Studie der Solar Power Europe. In anders lautenden Studien, wie zum Beispiel die vom Fraunhofer ISE, dominiert dagegen für Deutschland der Windanteil. Deren Flauten sollen mit Gas-Kraftwerken ausgeglichen werden mit späterer Umstellung des Imports auf synthetische Gase und weniger mit der (noch nicht vorhandenen) Kupferplatte. Unterschiedliche Annahmen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ein weiteres Manko: Die Masterpläne beinhalten meist nicht deren Umsetzung, sind also eher Machbarkeitsstudien.

Modulare Beschleunigung durch dezentrale Lösungen

Die meisten Betrachtungen haben aber einen weiteren Fehler. Der Bürger wird getreu der Logik des konventionellen Energiesystems, wenn überhaupt, eher als Problem berücksichtigt, zum Beispiel im „Szenario Inakzeptanz“. Die Chancen einer bürgergetriebenen, dezentralen Wasserstoff-Infrastruktur werden hingegen unterschlagen. Anstatt auf dem Weg so das eigentliche Problem zu lösen, das heißt Versorgungssicherheit sowie sinnvolle Verwendung von Stromüberschüssen, lösen wir erstmal Probleme, die eigentlich die Industrie selber lösen müsste. Diese Strategie, die Industrie zum Treiber der Innovationen zu machen, endet in einer nicht überschaubaren Warteschleife, weil diese Akteursart Klimaschutz immer als unangenehme Randbedingung betrachten wird. Bei der Photovoltaik war das nicht anders. Deshalb sollten unbedingt zusätzliche Marschrouten betrachtet werden, welche bewusst private Akteure miteinbeziehen, das heißt Prosumer, Energiebürger und so weiter wie schon bei Wind und Photovoltaik. Denn die modulare Beschleunigung ist der wahre Innovationstreiber und Kostensenker. Das sieht etwa auch die Deutsche Energieagentur so, die im Sinn der Klimaneutralität anmahnt, auch die Potenziale der dezentralen Erzeugung, Speicherung und Verwendung von erneuerbarem Wasserstoff besser ausschöpfen.

Die Lösung: Das Wasserstoff-Einspeisegesetz

Wie das gelingen kann? Um ohne Kupferplatte und Gasimport ans Ziel zu gelangen, lohnt es sich auf die Erfolgsgeschichte der Photovoltaik zurückzuschauen. Für Wasserstoff, anstelle damals erneuerbaren Stroms, würde sie so lauten: Erstens, eine garantierte Vergütung für jedes produzierte Kilogramm Wasserstoff. Zweitens, die Einspeisung in das Gasnetz ohne Rücksicht auf Entwertung durch die Gasvermischung und drittens, ein „100.000-Keller-Programm“ der KfW. Wenige Zutaten für eine steile Lernkurve.

Dezentraler Wasserstoff als idealer Speicher mit Doppelfunktion

Teuer am Wasserstoff sind die Elektroden auf Basis von Platinmetallen und vermeintlich die Wärmeverluste bei der Wandlung. Jedoch sind hier große Kostensenkungspotenziale zu erwarten. Im Gegensatz zur Batterie wird statt einer endlichen Ionenladung im Elektrolyten, Wasserstoff in einen Gasspeicher gedrückt, das heißt bei Nutzung des Gasnetzes wird eine um viele Größenordnungen höhere Speicherkapazität verfügbar – und das bei ähnlichem Materialaufwand bei den leistungsbestimmenden Elektroden. Oder kurz: Beim Langzeitspeicher Wasserstoff begrenzt die Leistung in kW, beim Kurzzeitspeicher Batterie die Speicherkapazität in kWh.

Und die technischen Anwendungen stehen längst zur Verfügung. Brennstoffzellen-BHKW werden derzeit mit Erdgas betrieben und durch die KfW gefördert. Je höher der Wasserstoffanteil, desto höher deren elektrischer Wirkungsgrad. Die Firma Home Power Solutions betreibt beispielsweise zusätzlich auch die Wasserstoff-Elektrolyse in Wärmekopplung – allerdings bisher nur für Eigenheime und mit Wasserstoff-Tanks. Mit dieser Doppelfunktion wird aus der Gebäudeheizung ein Gateway zwischen Strom- und Gasnetz. Ein Anteil von 20 Prozent dieses neuen Heizungstyps, also der „Speicher-BHKW“, am Heizungsmarkt reicht, um das vollelektrifizierte Energiesystem in Deutschland vollständig auszusteuern.

Speicher-BHKW werden zu Sektorenkopplungs-Allroundern

Und das Gute daran: Dieser lokale Heizungstausch benötigt keine neue Infrastruktur und ermöglicht dem bestehenden Gasnetz eine ehrenvolle neue Rolle als kollektiver Stromspeicher (und mehr, siehe Schwerindustrie etc.). Die Einspeisung ist möglich.

Eine Anpassung des Gasnetzes auf Wasserstoff wird von den Gasnetzbetreibern eifrig berechnet und wäre aber auch nur ein Rückgriff auf unsere „Stadtgas“-Vergangenheit, denn an manchen Orten im Gasnetz, etwa in Berlin, gab es schon mal einem Wasserstoffanteil von 51 Prozent. Ja, soweit waren wir schon mal. Durch die Wärmenutzung vor Ort können gleichzeitig Wärmepumpen eingespart und in Folge die Wind- und Photovoltaikleistung reduziert werden, und das trotz des geringeren Strom-zu-Strom-Wirkungsgrades zum Beispiel gegenüber Batterien. Und gleichwohl Batterie-Pkw die Zukunft dominieren werden, kann der lokale H2-Speicher auch dazu dienen, dass einige Fahrzeuge mit heimischem „Schampus“ fahren werden. Es geht hier also um Strom, Wärme und Mobilität – lokal erzeugt und gespeichert. Und all das kann gesteuert werden. Das Umschalten zwischen Erzeugung und Rückverstromung muss für Speicher-BHKW als noch einzuführenden Heizungstyp verpflichtend sein, und zwar vor Ort über die Frequenz und Spannung am Netzknoten mittels der existierenden ENS des Wechselrichters (ENS = Einrichtung zur Netzüber¬wachung mit zugeordneten Schaltorganen). Die Signale kommen so analog und direkt vom Netz und sind anders als digitale Steuersignale nicht manipulierbar.

Wasserstoff für die urbane Energiewende

Gerade für Mehrfamilienhäuser in der Stadt mit (zu) geringem Photovoltaik-Potenzial wären Speicher-BHKW sinnvoll. Wenn schon (fast) keine Generatoren vorhanden sind, dann können die Städter wenigsten als Zubringer der noch fehlenden grünen Ausgleichsenergie agieren (bzw. Residuallast, Regelenergie). Die Region um die Stadt herum wird sich über diesen städtischen Beitrag zu Zeiten kalter Dunkelflauten freuen. Mehrfamilienhäuser bilden einen Anteil von 20 Prozent am deutschen Niedertemperatur-Wärmebedarf (bei einem Stadtbevölkerungsanteil von 77 Prozent), was schon zahlenmäßig gut zum benötigten Anteil am Heizungsmarkt passt. Damit das gelingt, braucht es neue Anreize: Wärme kann in der Vermietung auf die Betriebskosten umgelegt werden. Fair wäre, wenn die Einnahmen aus Strom- und Wasserstoffeinspeisung ebenfalls hineingerechnet werden dürften. Der Vermieter muss so nicht Strom- und Gasanbieter werden und der Mieter freut sich über niedrige Betriebskosten. Wenn die Energiewirtschaft sich dem dann auch noch anschließen könnte und dabei zumindest bestehende Fernwärmenetze nutzen würde, wäre das unglaublich, aber wahrlich sinnvoll.

Weitere Alternativen für diese neue Stufe der Energiewende in der Stadt wären: Pellets-BHKW, Lieferung von grünem Wasserstoff per Trailer für Brennstoffzellen-BHKW oder Stromlieferung durch selbstfahrende Batterieautos vom regionalen Windbauern – und natürlich noch etwas mehr Photovoltaik auf den Dächern der Stadt.

PV & H2 – der zweite Schritt der Energiewende

Es wäre klug, aus den Anfängen der Photovoltaik zu lernen. Anstatt Wasserstoff nur in Pipelines, Tankern, Häfen und neuen Importabhängigkeiten zu denken, sollten wir die lokalen Chancen ergreifen. Dezentrale Wasserstofflösungen mögen heute noch teuer wirken, aber sie haben ein vergleichbares Kostensenkungspotenzial, wie damals die PV. Und sie sind ein edler Baustein für die klimaneutrale Sektorkopplung im Keller – sowohl im Eigenheim, als auch in der Stadt. Die Energiewende braucht den zweiten Schritt: Erst die Solaranlage auf dem Dach und dann das Speicher-BHKW im Keller.

Autor: Dr. Paul Grunow ist seit der Gründung Vorstand der Reiner Lemoine Stiftung sowie Vorstand im Photovoltaik Institut Berlin. Der Beitrag ist Teil einer Kolumne der Reiner Lemoine Stiftung (RLS) zur EnergieSystemWende. Weitere Artikel der RLS finden Sie hier in unserer Kolumne zur Energiesystemwende.

Wollen Sie neue Erkenntnisse zu Wasserstoff im Blick behalten? Dann abonnieren Sie doch unseren kostenlosen Newsletter! Hier können Sie sich anmelden.