Berlin hinkt beim Windenergieausbau den anderen Bundesländern hinterher, während Hamburg und Bremer in der Vergangenheit beherzter zur Tat geschritten sind. Klar, einfach ist das nicht, große Turbinen in einer Metropole. Denn: Oft bedeutet der nötige Abstand zur Wohnbebauung das Aus für jegliche Windparkpläne. Der Berliner Senat hat jetzt gleichwohl acht Standorte bestimmt, an denen künftig je ein Windrad stehen könnte.

Übrigens nicht freiwillig: Berlin ist durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz verpflichtet, bis Ende 2027 mindestens 0,25 Prozent und bis Ende 2032 insgesamt 0,5 Prozent der Landesfläche für Windenergie auszuweisen. Dies entspricht etwa 450 Hektar. Bei Nichterfüllung droht eine erweiterte Privilegierung, wodurch Windenergieanlagen im gesamten Außenbereich errichtet werden könnten. Für die Umsetzung müssen die Flächennutzungspläne geändert werden. Eine konkrete Bauentscheidung steht noch aus. Vom 10. Juni bis 11. Juli konnten Bürger:innen zu den genannten Standorten Stellung beziehen. Bausenator Christian Gaebler (SPD) sagt, die Suche nach geeigneten Flächen für eine Windenergienutzung in einem Stadtstaat sei alles andere als leicht. „Völlig konfliktfreie Flächen gibt es in Berlin nicht. Viele Gebiete scheiden aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Natur- und Artenschutzes aus, es gibt Restriktionen der Luftfahrt, Verbotszonen an Autobahnen und Bundesfernstraßen bis hin zu Bedingungen des UNESCO-Welterbes, die beachtet werden müssen.“ Das schränke den Spielraum in einer Metropole wie Berlin erheblich ein.“ Anhand eines objektiven Kriterienkataloges seien aber entsprechende Flächen identifiziert worden. Gaebler rechnet damit, dass die endgültige Entscheidung über die Flächen im kommenden Jahr fallen wird.

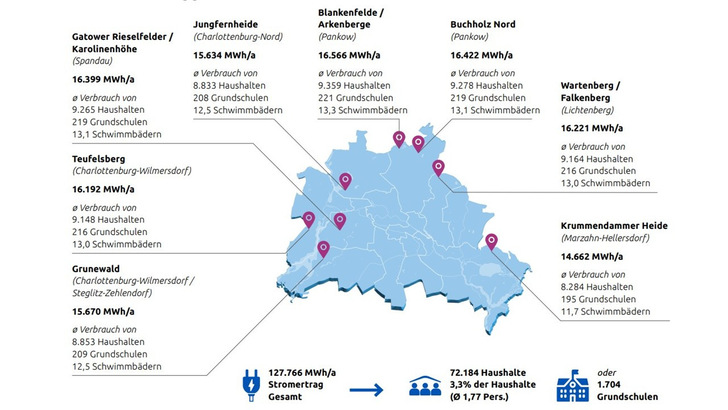

Die Windkraft ist ein Schlüssel zum Erreichen des Ziels. In Potsdam deckt zum Beispiel ein einzelnes modernes Windrad (6,8 MW) bereits drei Prozent des Strombedarfs. Mit einer entsprechenden Software hat die Potsdamer Firma 4Cast für die neu ausgewiesenen Windvorranggebiete in Berlin potenzielle Stromerträge berechnet. In jedem Gebiet wurde exemplarisch je eine moderne Windkraftanlage mit knapp sieben Megawatt Nennleitung und über 110 Metern Nabenhöhe simuliert. Die tatsächliche Zahl geplanter Anlagen wurde nicht berücksichtigt, da zum Analysezeitpunkt keine abschließende Planung vorlag. Laut der Ertragsprognose könnten Windparks auf den vorgesehenen Standorten jährlich rund 127.766 Megawattstunden Strom erzeugen. Dies entspräche dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 72.000 Berliner Haushalten.

Standorte in mehreren Bezirken

Die vorgesehenen Flächen verteilen sich über mehrere Bezirke:

Drei Standorte in Pankow (Blankenfelde/Arkenberge, Buchholz Nord, Wartenberg/Falkenberg)

Zwei im Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf/Steglitz-Zehlendorf)

Je ein Standort in Spandau (Gatower Rieselfelder)

Reinickendorf (Jungfernheide/Tegel) und

Marzahn-Hellersdorf (Krummendammer Heide)

Die höchsten Erträge werden für die Standorte Blankenfelde/Arkenberge mit 16.566 MWh/Jahr und Gatower Rieselfelder mit 16.399 MWh/Jahr prognostiziert. Die Ertragsberechnungen basieren auf Langzeitdaten und berücksichtigen bereits Umweltauflagen wie Schall- und Artenschutzvorgaben. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, die eine Zerstörung von Natur- und Erholungsgebieten befürchten.

Die Ausweisung neuer Windvorranggebiete in Berlin sei ein wichtiger Schritt, sagt Andreas Speck, Direktor Sales bei der Firma 4Cast: „Aber erst mit einer belastbaren Abschätzung der möglichen Stromerträge lassen sich diese Flächen sinnvoll in Energie- und Versorgungskonzepte einordnen.“ Mit der Software 4Cast Horizon stelle sein Unternehmen ein Werkzeug bereit, das automatisierte und vergleichbare Ertragsanalysen erlaube – und damit frühzeitig Orientierung im Planungsprozess bieten könne: „Technisch, wirtschaftlich und im Hinblick auf die Versorgungssicherheit einer Stadt. Gerade in urbanen Räumen braucht es transparente Grundlagen, um die Umsetzung von Windenergie sachlich und verlässlich zu begleiten“, betont Andreas Speck.