Bei einem Radrennen gibt es mehrere Strategien. Eine hat sich bewährt: Die einzelnen Fahrer eines Teams wechseln sich bei der Führung ab, um andere im Windschatten wieder Kräfte sammeln zu lassen. Weniger hat sich bewährt, den oder die langsamste Fahrer:in vorn fahren zu lassen, an deren oder dessen Tempo sich das Team anpasst. Genauso verliert man das Rennen.

Der Langsamste gibt das Tempo vor

Doch genauso stellt sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) das Rennen gegen den Klimawandel vor. Nun ist die Idee, die sie gegenüber der Augsburger Allgemeinen im Sommerinterview geäußert hat, nicht neu. Auch andere Wirtschaftsminister vor ihr wollten den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft an den Netzausbau koppeln. Allerdings, wie auch dieses Mal, ohne den Netzbetreibern Vorgaben zu machen oder auch Anreize zu schaffen, die Netze endlich fit für die Energiewende zu machen. Zahlen sollen es die Netzbetreiber auch nicht aus ihrer teilweise üppigen Gewinnschatulle, sondern die Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen.

Mit diesem Vorstoß sorgt sie mal wieder zuverlässig für Verunsicherung in der Solar- und Windbranche. Die Photovoltaik setzt sie zusätzlich noch unter Druck, indem sie den Wegfall der Einspeisevergütung für private Hausdachanlagen ins Spiel bringt.

Schaden ist angerichtet

Sicherlich ist die Photovoltaik auch ohne Einspeisevergütung wirtschaftlich. Die Amortisation dauert dann zwar etwas länger. Doch die Preise würden das eventuell sogar hergeben. Doch wenn dann noch Netzentgelte für das Einspeisen des Solarstroms und Baukostenzuschüsse für das Netz hinzukommen, wird es tatsächlich eng. Die Ankündigung, ausgerechnet diejenigen in die Mangel zu nehmen, die mit ihrer privaten Investition an der Energiewende teilhaben wollen, hat gesessen. Ob das auch so einfach funktioniert, wie sich die Wirtschaftsministerin das vorstellt, sei einmal dahingestellt. Doch der Schaden ist jetzt schon in Form von Verunsicherung bei allen potenziellen Investoren angerichtet.

Erdgas ins System drücken

Denn wenn auch zunächst die privaten Besitzer von Solaranlagen in die Mangel genommen werden sollen, sind auch die großen Betreiber von Ökostromanlagen gemeint. Hier zeigt sich die strategische Ausrichtung, die Katherina Reiche verfolgt. Denn klar ist, dass hier vordergründig mit aller Macht mehr Erdgas ins System gedrückt werden soll. Da scheut die Bundeswirtschaftsministerin auch vor Flunkereien wie dem angeblich teuren Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zurück. Zumal sie sich hier selbst widerspricht. Einerseits bezeichnet sie den Ökostromausbau als zu teuer, andererseits sagt sie, dass Solaranlagen wirtschaftlich sind. Ja, was denn nun?

Dynamische Strompreise haben mehr Sparpotenzial als Stromsteuersenkung

120 Euro für die Energiewende

Zumal Kosten für die Energiewende in Höhe von 240 Milliarden Euro innerhalb von 24 Jahren, die sie angibt, gar nicht so hoch sind. Denn dies wären durchschnittlich 10 Milliarden Euro pro Jahr. Dies wären durchschnittlich rund 120 Euro pro Einwohner und Jahr – umgerechnet vier Kugeln Eis pro Monat. Tendenz sinkend, wie die Entwicklung in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Auch das Solarspitzengesetz wird diese Kosten weiter senken, ohne dass die Anlagenbetreiber unter Druck geraten.

16 Milliarden Euro für CCS-Start eingeplant

Im Gegensatz dazu sollen für den Aufbau einer Infrastruktur zum Transport von CO2 von den neuen Erdgaskraftwerken, die im Süden gebaut werden sollen, bis zur Nordsee, wo das Klimagas verpresst wird, locker 16 Milliarden Euro fließen. Diese zusätzlich zu den üppigen Förderungen der Erdgaskraftwerke, ohne die diese überhaupt nicht wirtschaftlich werden. Der Betrieb dieser Infrastruktur soll dann jedes Jahr laut Angaben im CCS-Gesetzentwurf 10,3 Milliarden Euro kosten. Gleichgültig, ob sich CCS zu diesen Kosten realisieren lässt, ist es doch noch teurer als die Energiewende.

Kommentar: Polemik gegen Referenzertrag. Im Rückwärtsgang aus dem „Schwachwind“

Assets statt Kostenfaktoren aufbauen

Auch wenn hier ein großer Teil des zu verpressenden CO2 aus der Zement- und Kalkindustrie oder der Müllverbrennung kommt, fallen die Kosten auch für die Verbrennung von Erdgas an. Dieses Geld zumindest teilweise in Stromspeicherprojekte gesteckt, würde mehr bringen. Denn damit würden Assets errichtet und nicht nur ein System gebaut, das sich am Ende niemals wirtschaftlich betreiben lässt und ewig auf Subventionen angewiesen ist.

Erdgas in der Industrie

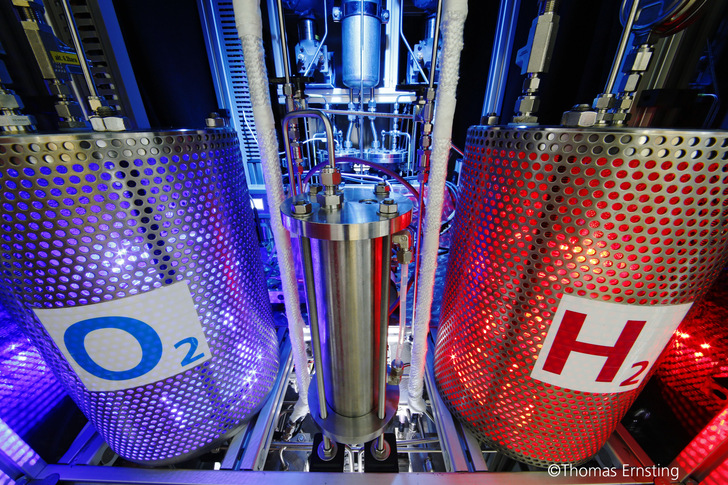

Doch das Erdgas soll auch in der Industrie zum Einsatz kommen – in Form von blauem Wasserstoff, wie Katherina Reiche fabuliert. Auch hier läuft das Kostenargument ins Leere. Denn blauer Wasserstoff, produziert mittels Dampfreformierung, kostet zwischen drei und 3,55 Euro pro Kilogramm. Diesen Spotmarktpreis gibt das auf Energiewirtschaft spezialisierte Bonner Beratungsunternehmen E-Bridge für blauen Wasserstoff in diesem Jahr an.

Kostensenkungen für grünen Wasserstoff

Die Kosten für grünen Wasserstoff hingegen lagen in diesem Jahr zwischen 2,82 und 6,37 Euro pro Kilogramm. Die Werte zeigen schon, dass die Kosten sehr stark schwanken. Denn sie sind an die volatile Produktion von Solar- und Windstrom gekoppelt.

Drei Möglichkeiten für wirtschaftliche Agri-PV auch ohne Solarpaket

Doch bei diesen Kosten müssen mehrere Faktoren einfließen. Einerseits haben die Preise für grünen Wasserstoff das Potenzial, weiter zu sinken. Denn hier treiben hauptsächlich die fehlenden Elektrolysekapazitäten die Preise nach oben. Zudem ist es eine noch junge Industrie, die alle Skalierungseffekte noch vor sich hat.

Blauer Wasserstoff verspricht keine Entwicklung

Anders als die Dampfreformierung. Hier wird es kaum noch entscheidende Skalierungseffekte geben. Zudem hängt beim blauen Wasserstoff der Preis nicht an den Investitions-, sondern an den Verbrauchskosten. Diese werden perspektivisch steigen – selbst wenn das dabei entstehende CO2 abgeschieden und mittels CCS auf dem Grunde der Nordsee verpresst wird. Doch derzeit bestimmen immer noch die großen Liefermengen an Pipelinegas aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien den Preis an der Erdgasbörse. Dieser schwankte laut Bundesnetzagentur in diesem Jahr zwischen 32 und 56 Euro pro Megawattstunde.

LNG lässt Gaspreise steigen

Wenn in Zukunft mehr Erdgas verbraucht werden soll, wie es Katherina Reiche will, wird auch der bisher noch geringe Anteil an Flüssigerdgas (LNG) steigen. Dieses LNG landet an den deutschen Küsten per Schiff aus Nahost oder in Zukunft vermehrt aus den USA an. Es wird dort ins bestehende Gasnetz eingespeist und gilt dann als normales Erdgas. Da LNG aber sehr viel teurer ist, wird es den Erdgaspreis automatisch drastisch in die Höhe treiben, und damit auch die Kosten für die Herstellung von blauem Wasserstoff.

Wie können Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel stärken?

Ob sich das für die Industriebetriebe rechnet, die den Wasserstoff nutzen wollen oder müssen, um ihre Produktion zu dekarbonisieren, bleibt fraglich. Cleverer wäre hier ein ausreichender Ausbau von Ökostromanlagen in Verbindung mit der Elektrolyse und anderen Speichern. Dann könnte auch der Ausbau der Netze auf ein Minimum reduziert werden.

Die Politik von Katherina Reiche hat eigentlich nur einen Gewinner: die Gasnetzbetreiber wie Eon. Mit seinen Töchtern Hanse Werk, Edis, Avacon, Evia, Bayernwerk, Lechwerke, E-Dialog und Westnetz, einer Tochter von Westenergie, dem ehemaligen Arbeitgeber von Katherina Reiche, hat der Konzern etwa ein Fünftel des deutschen Gasnetzes unter Kontrolle.

Heiko Schwarzburger