Über die rein „operationelle Pipeline“ hinaus gerechnet haben Offshore-Windpark-Projektierer eine Erzeugungskapazität von 411 Gigawatt (GW) für Standorte in europäischen Meeren in ihre Planungen eingeschlossen. Zu diesem Ergebnis kommt das britische Energy Industry Council (EIC). Die sich als weltweite Branchen- und Handelsorganisation für Zuliefererunternehmen der Energiewirtschaft verstehende EIC hat in einer Erhebung in der Branche 386 Projekte ermittelt, die Investoren und ihre Zuliefererunternehmen vor europäischen Küsten bereits ins Auge gefasst haben. 84 Prozent dieser Vorhaben sind allerdings noch in einer frühen Projektierungsphase der Vorplanung oder in einer Phase der Überprüfung ihrer Machbarkeit.

Warum es keine Gebote auf die jüngste Offshore-Ausschreibung gab

85 Gigawatt: Globale Meereswindkraft auf starkem Wachstumskurs

260 Meter hohe Pommersche Offshore-Premiere im Windfeld Baltic Power

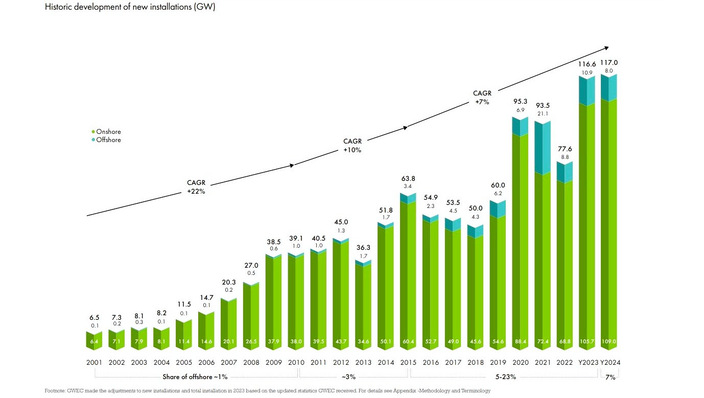

Bis Mitte 2025 waren in Europa rund 38 GW Meereswindkraft installiert. 741 Megawatt hatte der Windenergieverband des Kontinents, Wind Europe, als Zubau des ersten Halbjahres aufgezeichnet. Für das Gesamtjahr 2025 geht Wind Europe von Installationen im Meer vor europäischen Küsten eines Erzeugungsvolumens von weiteren 3 GW aus. Der Zubau der Offshore-Windkraft auf dem Kontinent ist in eine zwischenzeitliche Krise geraten. Während die jährlichen Neuinstallationen seit zehn Jahren an Land und im Meer zusammengerechnet trotz einiger Jahre mit zwischenzeitlichen Ausschlägen gemessen an neu errichteter Windstromerzeugungskapazität stagnieren, gehen die jährlichen Neuinstallationen auf See eher sogar noch zurück. Nur 2,3 GW neue Offshore-Kapazität war 2024 in Betrieb gegangen – nach 4,2 GW im Vorjahr – so besagen es die Daten von Wind Europe. Doch bereits 2024 und auch 2025 ohne erkennbare Trendumkehr sind in mehreren europäischen Ländern Ausschreibungen neuer Offshore-Windenergie-Vergütungsrechte ergebnislos zu Ende gegangen – weil sich zu wenige Investoren bis gar keine für die angebotenen Projektentwicklungszonen zu den gegebenen Bedingungen wie eine Vorgabe zur Einspeisung des Stroms ohne einen Cent an gesicherter Vergütung oder hohen Zahlungsverpflichtungen für die Vergütungsrechte meldeten. Auch fehlende Anpassungen der bezuschlagten Vergütungstarife an die Inflation gelten als Ursache für die Krise.

Bis 2030 gehen Erwartungen von Marktanalysten gemäß rund 46 GW zusätzlich ans Netz, um so Ende 2030 Europa auf eine betriebene Offshore-Windkraft von 84 GW zu bringen. In den Seegebieten der Europäischen Union (EU) sollen dann davon 48 GW in Betrieb sein. Weitere 43 GW sollen dann alleine in Großbritannien Strom einspeisen. Diese Berechnungen gehen bereits von reduzierten Erwartungen aufgrund von beispielsweise verspäteten Netzanschlüssen wie in Deutschland aus, wo womöglich eine Verspätung vieler Errichtungen um ein bis zwei Jahre zu verzeichnen sein wird und deshalb nur rund 20 GW Ende 2030 in Betrieb sein werden statt wie von der Bundespolitik vorgesehen 30 GW. Bis 2050 – so lautet eine Einschätzung der EU-Kommission als Behörde der Staatengemeinschaft– sollten EU-weit 450 GW auf See den Windstrom einspeisen, um die Klimaschutzziele erreichen zu lassen.