Nach Dänemark ist es nun auch Deutschland passiert: Ausschreibungen für Offshore-Windprojekte haben keinerlei Interesse auf Investorenseite geweckt, Gebote wurden nicht abgegeben. Die Gründe liegen in Dänemark und Deutschland ähnlich: Das Ausschreibungsmodell enthält zu hohe Risiken für Investoren.

Lesen Sie mehr über das dänische Offshore-Scheitern.

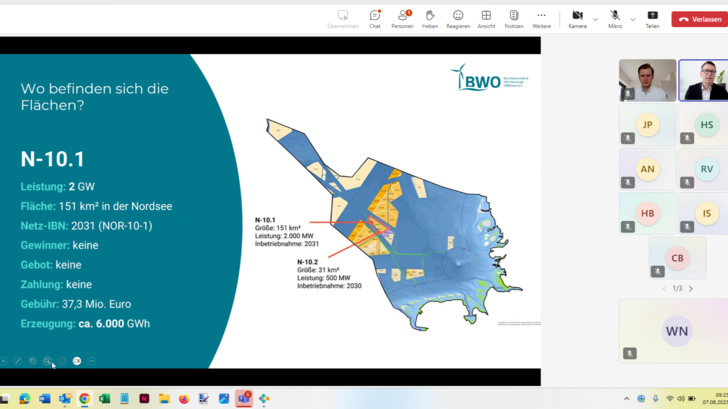

Das deutsche Ergebnis für die Flächen N-10.1 für zwei Gigawatt und N-10.2 für 500 Megawatt kommt für die Branche nicht überraschend. Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO) sieht darin eine Bestätigung langjähriger Warnungen vor übermäßigen Risiken für Unternehmen. Noch im Juni hatte der Verband die vorherigen Auktionsergebnisse mit Total als großem Profiteur entsprechend analysiert. Nicht erst da war klar, dass die Regularien angepasst werden müssen.

BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm kritisiert, dass die gesetzlichen Vorgaben die aktuellen Investitionsbedingungen für Offshore-Windprojekte in Deutschland nicht angemessen berücksichtigen. Das geltende Auktionsdesign zwinge Entwickler, unkontrollierbare Risiken ohne Absicherung zu tragen.

Die Gebühren, die gezahlt werden müssen, belaufen sich bei dem Windfeld N-10.1 auf 37,3 Millionen Euro. „Das sind die Kosten für die Voruntersuchung“, erklärt Thimm. Im Einzelnen sieht Thimm bei den bereits zentral voruntersuchten Flächen vor allem Teile der qualitativen Kriterien kritisch, die sich mit 40 Prozent auf die Bezuschlagung auswirken. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Bieter den Anteil erneuerbarer Energien an seinem Projekt beziffern soll. Das sei zu dem frühen Zeitpunkt aber nicht möglich, zumal viele Zulieferer für Komponenten noch gar nicht feststehen könnten. Ebenso wenig sei es schon möglich, über künftige PPAs für die Stromvermarktung zu dem frühen Zeitpunkt Aussagen zu machen.

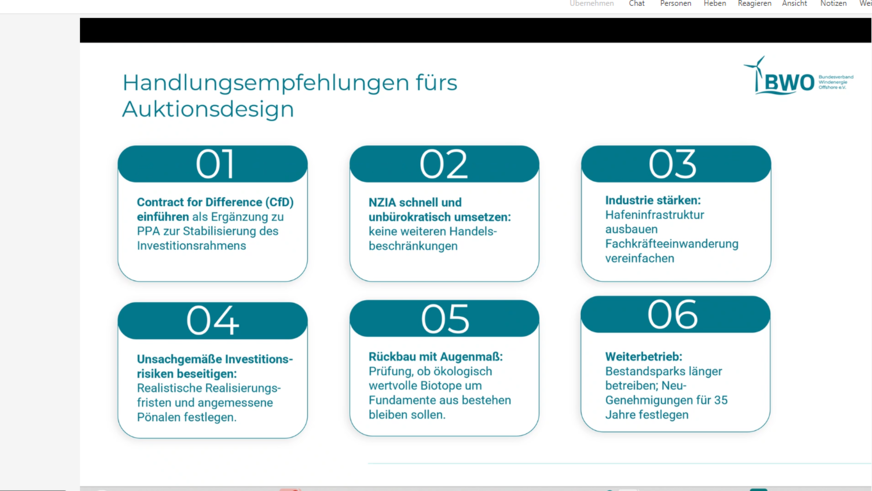

Der BWO gibt in dem Zusammenhang sechs Handlungsempfehlungen:

BWO

Thimm plädiert für die Einführung eines verlässlichen CfD-Systems (Contracts for Difference) neben langfristigen Stromlieferverträgen. Solche Verträge könnten die Stromerzeugungskosten um bis zu 30 Prozent senken und wettbewerbsfähige Strompreise ermöglichen. Ohne diese Reform befürchtet der Verband weitere gescheiterte Ausschreibungen und damit ein Scheitern der Energiewende.

Auf den zweiseitigen CfD drängt der Verband schon lange. Nachdem Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche nun erklärte, man wolle sich hier am Vorbild Großbritannien orientieren, wächst die Hoffnung, dass der dortige CfD übernommen wird. Auf die Weise wird das Risiko für Investoren massiv gesenkt, weil ein Grundvergütung pro Kilowattstunde gewährleistet wird. Auch eine Indexierung bestimmter Faktoren wie Rohstoff- und Verbraucherpreise sei dabei zu berücksichtigen, zumal es hier zu starken Schwankungen kommen könne.

Offshore-Exkursion uns mehr: das erwartet uns auf der Husum Wind

Zu den europäischen Diskussionen zum Net Zero Industry Act NZIA stellt Thimm klar, dass ein Ausschluss bestimmter Hersteller von europäischen Märkten, etwa China, nicht sinnvoll sei. Denn man brauche den Wettbewerb, um Kosten senken zu können. Tatsächlich verbauen alle europäischen Hersteller chinesische Komponenten. Wenn sie dies nicht täten, würden die Anlagen teurer werden. Stattdessen sollten lieber die europäischen Hersteller, Zulieferer und die Infrastruktur, vor allem Häfen, gestärkt werden.

Realistische Realisierungsfristen

Punkt 4 der Handlungsempfehlungen: Realistische Realisierungsfristen – diese fordert der Verband mit Nachdruck ein. Sechs Monate nachdem das Netz bereitgestellt wurde, sollen 95 Prozent des Parks fertig sein. Wenn nicht, wird der Zuschlag gestrichen. „Das ist zu hart“, so Thimm. Zwölf Monate seien angesichts der Wetterprobleme beim Bauen im Winter eher angemessen.

Wertschöpfung und Beschäftigung

Thimm interpretiert das Ergebnis als deutliches Zeichen für die mangelnde Attraktivität des deutschen Offshore-Wind-Marktes für Investoren. Er warnt, dass die Bundesregierung damit die Chance auf erhebliche Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland und Europa verpasse. Bei adäquaten regulatorischen Rahmenbedingungen prognostiziert die Branche Investitionen von über 200 Milliarden Euro in den Offshore-Wind-Ausbau bis 2045, in ganz Europa sogar 1.500 Mrd. Euro.

Erfüllung von Klimaschutzverpflichtungen

Die Offshore-Windenergie gilt aufgrund stabiler Windverhältnisse als Rückgrat der Energiewende. Sie sichert die Energieversorgung für Industrie und Gesellschaft, reduziert die Abhängigkeit von fossilen Importen und ist ein Schlüsselelement zur Erfüllung der Klimaschutzverpflichtungen.

Die ausgeschriebenen Nordsee-Flächen N-10.1 und N-10.2 mit einer Gesamtfläche von etwa 182 Quadratkilometern waren für eine Inbetriebnahme ab 2030 und 2031 vorgesehen. Nach der erfolglosen Ausschreibung ist die Bundesnetzagentur verpflichtet, eine erneute Auktion für dieselbe Fläche durchzuführen. Das wird im Juni 2026 der Fall sein, dann werden die beiden Flächen unter den Auktionsbedingungen nicht voruntersuchter Flächen laufen, wodurch sich die Kosten reduzieren.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter. So sind Sie immer gut informiert.

Verbesserte Bedingungen müssen jedoch vom Gesetzgeber geschaffen werden, sonst droht ein erneutes Scheitern. Dänemark hat seine Ausschreibungen erst einmal ausgesetzt, um die gesetzlichen Regularien zu überarbeiten. In einem Punkt sind die Dänen gleichwohl schon weiter: Die Genehmigungen für die Offshore-Turbinen gelten bei uns für nur 25 Jahre, der BWO plädierte für eine Anhebung auf 35 Jahre Jahre. In Dänemark gelten sie sogar für 50 Jahre.