Erste Prognosen[1] für den kommenden Winter 2021/2022 deuten darauf hin, dass mit mehr Kälte und Schnee zu rechnen ist – vor allem in den tieferen Lagen Deutschlands. Grund dafür ist offenbar der Rückgang des arktischen Meereises (Nordpol), was häufig mit einer Schwächung des sogenannten Polarwirbels einhergeht. Das könnte vor allem im deutschen Hochwinter (Januar bis Anfang März) für eine markante Wetterlage sorgen, was wiederum Risiken für WEA birgt, die erst bei tieferen Temperaturen auftreten.

Zum Beispiel kann sich Schnee an den Rotorblättern sammeln und gefrieren. Eine Anlage im Betriebsmodus würde die Eisstücke mit hoher Geschwindigkeit abwerfen und die Umgebung gefährden. Deshalb verfügen die meisten WEA über ein Eiserkennungssystem, das sie bei Vereisung abschaltet oder in den sogenannten Trudelbetrieb versetzt. Dabei werden nicht nur die Rotorblätter aktiv aus dem Wind gedreht, sondern auch die Drehzahl reduziert. Dennoch besteht die Gefahr, dass bei Tauwetter Eis von der Anlage abfällt und bei starkem Wind verweht wird.

Umfassende Analysen

Experten simulieren den Eiswurf bzw. Eisfall anhand zahlreicher standortspezifischer Parameter. Sie berücksichtigen beispielsweise die meteorologischen Eingangsdaten wie die zu erwartenden Vereisungstage im Jahr (in der Regel 10 bis 20 Tage). Eine Rolle spielt auch die Topografie, weil das Höhenprofil der Landschaft einen Einfluss darauf hat, wie weit Eisstücke fallen. In die Berechnungen beziehen sie zudem die Anlagenkenndaten wie die Drehzahlkennlinien ein. Maßgeblich sind auch die Windverhältnisse: etwa die Windgeschwindigkeiten und -richtungen.

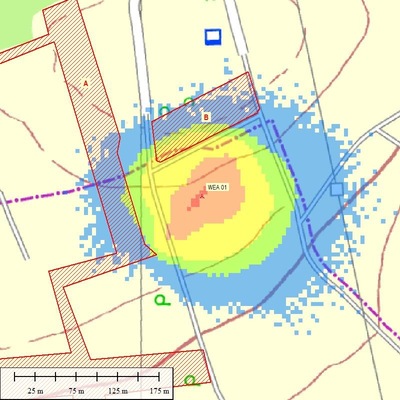

Die Simulation zeigt eine Verteilung der fiktiven Eisstücke um die WEA. Um diese möglichst realistisch abzubilden, verwenden Sachverständige Modelle, mit denen sich der mögliche Eisfall präzise berechnen lässt. Statt eine definierte Anzahl vorgegebener Größen von Eisstücken anzunehmen (z. B. zwei), simulieren sie jegliche Eisstückgrößen mithilfe eines Zufallsgenerators. Dieser zieht einen beliebigen Wert zwischen 0 und 1, dem er eine Größe zuordnet. Aus der Verteilung ermitteln sie dann die Wahrscheinlichkeit, dass Personen innerhalb eines definierten Radius getroffen werden.

Für das individuelle Risiko einer beliebigen Person ziehen sie darüber hinaus die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in Betracht (Reit- oder Wanderwege, zeitweilig bewirtschaftete Flächen) und welches Schadensausmaß zu erwarten ist. Anschließend ordnen sie es nach dem ALARP[2]-Prinzip einer von fünf Risikokategorien zu. Diese reichen von „vernachlässigbar“ über „akzeptabel“ und „tolerierbar“ bis hin zu „hoch“ oder „unakzeptabel hoch“.

Wird die Schwelle vom akzeptablen hin zum tolerierbaren Risiko überschritten, sind mitunter risikomindernde Maßnahmen erforderlich. Bei Bedarf unterstützen Sachverständige bei der Formulierung technischer oder organisatorischer Lösungen. Zu ersteren zählen beispielsweise die Installation einer Rotorblattheizung, die in erster Linie Vereisungen vorbeugt und so für eine höhere Anlagenverfügbarkeit sorgt. Mit geringeren Kosten verbunden sind meist organisatorische Lösungen wie das Tragen eines Schutzhelmes, das Vermeiden betroffener Wege an potenziellen Vereisungstagen oder das Aufstellen von Warnhinweisschildern.

Beispiel: umliegende Obstplantagen

Zwei Obstplantagen in Bayern, die sich westlich und nördlich in einem Mindestabstand von 60 Metern zu einer WEA befinden, werden in den Herbst- und Wintermonaten bewirtschaftet. Um zu untersuchen, ob und inwieweit sich die Plantagenflächen im gefährdeten Bereich befinden, beauftragte der Anlagenbetreiber TÜV SÜD mit einer Eisfallanalyse.

Die 3-MW-Anlage mit einem Rotordurchmesser von 101 Metern und 135 Metern Nabenhöhe nutzte zur Eiserkennung das „Leistungskurven-Verfahren“. Es errechnet die Differenz aus der erwarteten zur tatsächlichen Leistung und schließt daraus auf Eisansatz. Da die erforderliche Leistung aber nur im Betrieb erzeugt wird, verfügt die Anlage zusätzlich über einen Sensor auf der Gondel, der die Bedingungen für Eisansatz erkennt.

Trotz dieser Systeme besteht bei niedrigen Drehzahlen die Gefahr von Eiswurf von den Rotorblättern – etwa, wenn die Anlage wie im vorliegenden Fall vereisungsbedingt in den Trudelbetrieb übergeht (maximal 3 m/s). Dabei wurde die Gondel gleichzeitig so gedreht, dass die Wurflinie der Rotorblätter von den Plantagen abgewandt war.

Standortspezifische Winddaten zur Ermittlung des Einflusses auf den möglichen Eisfall standen nicht zur Verfügung. Die Experten verwendeten deshalb die Windstatistik einer nahegelegenen meteorologischen Wetterstation, die sie auf Basis eines Windgutachtens vor Ort wählten. Um Unsicherheiten bei der Berechnung der Eisfallweiten zu relativieren, arbeiteten sie mit höheren Windgeschwindigkeiten, was zu eher konservativen Ergebnissen führte.

Bei den Fallweiten unterschieden sie zwischen den Vereisungsszenarien Raureif und Klareis (siehe Infokasten). Während der größte Anteil im Umkreis von 50 Metern (halbe Nabenhöhe) zu Fall ging (überwiegend Klareis), erreichte der leichtere Raureif in Einzelfällen bis zu 235 Metern – wenn auch nur selten über 155 Meter. Die günstige Hauptwindrichtung aus dem Westen bzw. Südwesten ließ die Eisstücke vorwiegend in Richtung Osten bzw. Nordosten wehen, weshalb das Risiko für die Plantage im Westen mindestens akzeptabel war. Maßnahmen waren hier keine erforderlich.

Anders sah es bei der Plantage im Norden aus: Dort lag das Risiko im tolerablen Bereich, für das der Betreiber freiwillig Maßnahmen ergriff. Experten empfahlen, bei Eisansatz einen Sicherheitsabstand von 85 Meter zur WEA einzuhalten und wo nicht möglich, einen Schutzhelm zu tragen. Auch ließ der Betreiber eine Warnleuchte auf den Plantagen bzw. in deren Nähe anbringen, die an das Eiserkennungssystem der WEA gekoppelt ist. Zusätzlich sollte die Anlage vor dem Wiederanfahren durch eine Sichtkontrolle vor Ort auf Eisfreiheit überprüft werden.

Für den Winter wappnen

Die Eisfallanalyse hilft Betreibern, auch in der kalten Jahreszeit die Personensicherheit zu gewährleisten. Nicht zuletzt ist sie vielerorts auch ein fester Bestandteil der Genehmigungsprozesse und Voraussetzung für einen rechtlich gesicherten Betrieb. Unabhängige Prüforganisationen unterstützen Betreiber bestehender Windparks oder neuer Anlagen dabei, alle regulatorischen Anforderungen vor Ort zu erfüllen und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

In aller Kürze:

Drei Vereisungsszenarien

Bei der Modellierung der Eisstücke kommen folgende Phasen in den Blick:

· Bei Raureif handelt es sich um eine Form der Nebelfrostablagerung, die bei hoher Luftfeuchte (mindestens 90 Prozent), gemäßigtem Wind und tiefen Temperaturen unter 8°C entsteht.

· Raueis bildet sich aus dem festen Niederschlag gefrorener Nebelwassertröpfchen an Oberflächen – vor allem bei hohen Windgeschwindigkeiten und einer Lufttemperatur zwischen minus 2°C bis minus 10°C. Dabei schließt es eine große Zahl von Luftbläschen in sein Gefüge ein.

· Im Gegensatz zu Raueis weist Klareis kristalline Strukturen auf, die ihm seine hohe Dichte verleihen und es durchsichtig machen. Es gefriert nur sehr langsam zwischen 0°C und minus 3°C, haftet dafür aber sehr fest an.

Autoren:

Dr.-Ing. Ulrich Jenssen, Experte für Sicherheits- und Risikomanagement, TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Florian Weber, Gruppenleiter Site Assessment, Wind Service Center Regensburg, TÜV SÜD Industrie Service GmbH

[1] www.wetter.de/cms/polarwirbel-kommt-auf-die-weichen-fuer-den-winter-202…

[2] ALARP: As low as reasonably practicable