Energiespeichern kommt im zukünftigen Energiesystem eine Schlüsselrolle zu, da sie eine räumliche und zeitliche Anpassung von Energiebereitstellung und Energiebedarf ermöglichen. Im Rahmen der Berliner Energietage geht es in einer Online-Veranstaltung um die Rolle von Energiespeichern im Energiesystem. Wissenschaftler unterschiedlicher Institute geben interessante Einblicke in die aktuelle Forschung zu Batteriespeichern, thermischen und chemischen Speichern.

Über sektorübergreifende Speicherung im Energiesystem spricht zunächst Jochen Linßen vom Forschungszentrum Jülich. Er leitet kommissarisch die Jülicher Systemanalyse im Institut für Klima- und Energiesysteme des Forschungszentrums Jülich und in Personalunion die Abteilung Integrierte Infrastruktur. Er erforscht, wie bestehende Energiesysteme hin zu klimaneutralen Energiesystemen transformiert werden können. Seine Schwerpunkte sind techno-ökonomische Modellierung, Analyse und Bewertung von Infrastrukturen, Sektorkopplung, Potenziale erneuerbarer Energien und Mobilität. Er entwickelt komplexe Modelle, mit denen er Technologien und Infrastrukturen analysiert und bewertet. Ziel ist es, Wege zu finden, um Energiesysteme von regional bis global zu transformieren. Im Fokus stehen Aspekte wie erneuerbare Ressourcen, vernetze Infrastrukturen für den Energietransport und die Energieverteilung mit Möglichkeiten der Sektorkopplung, also der Kombination verschiedener Energiesektoren wie Mobilität, Strom, Wärme.

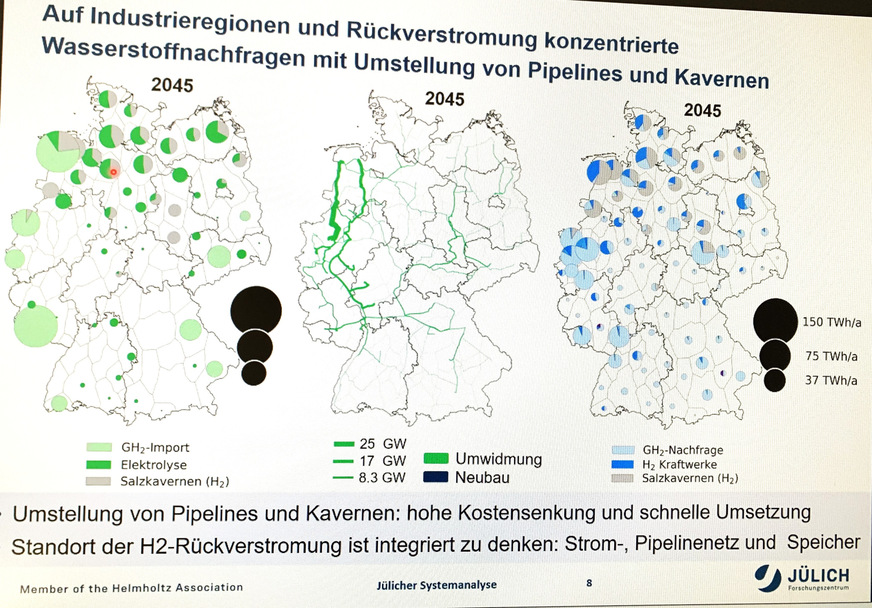

Linßen erläutert, welche Rolle Wasserpumpspeicher und Großbatterien spielen können – im im Vergleich zu Wasserstoff. Die beiden erst genannten ähnelten sich demnach in der Nutzung, weil sie vor allem tagsüber genutzt werden könnten. Wasserstoff hingegen ließe sich gut langfristig speichern. In den Grafiken unten sieht man, wie sich Speicherung, Transport und Nutzung von Wasserstoff 2045 darstellen könnten. Salzkavernen für die Speicherung sind im Norden in großer Zahl vorhanden. Die bestehende Gasinfrastruktur ließe sich zum guten Teil kostengünstig umrüsten. Die Nachfrage wird vor allem in den westdeutschen Industriezentren verortet.

FZ Jülich / GEM

Linßen spricht auch das Thema einer zweiwöchigen Dunkelflaute an. Für die Versorgungssicherheit sei deren Betrachtung dringend notwendig. Die Wahrscheinlichkeit liegt demnach weit unter einem Prozent. Gleichwohl, wenn sie auftrete, könnte man mit einer Verstromung von Wasserstoff, Biogas, -masse und -methan ausgleichen. Linßen sieht einerseits einen bedarfsnahen Import von Wasserstoff für die Industrie im Jahr 2045, sowie andererseits die Umwandlung vor allem von Windstromüberschüssen im Norden durch Elektrolyseure, die Speicherung und flexible Nutzung.

Wasserstoff und Dunkelflaute

Für die regionale Wärmeversorgung spielt laut Linßen im Jahr 2030 in vielen Regionen auf dem Land Biomasse und Biogas noch die bedeutendste Rolle. Für die Wärmenutzung im großen Stil ist jedoch bereits die Wärmepumpe der größte Anbieter, 2030 aber auch zum Teil noch die Braunkohle. Für den Wissenschaftler ist die Kombination mit Wärmespeichern essenziell. 2045 sind es dann zum überwiegenden Teil Wärmepumpen, aber auch Speicher und Bioenergie, letztere wiederum vor allem auf dem Land.

Linßen betont abschließend, sektorübergreifenden System- und Speicherlösungen sowie integrierte Netzplanung seien für das Klimaneutralitätsziel zwingend erforderlich. Eine Kombination verschiedener Speichertechnologie sei ebenfalls wichtig, diese zum Teil für die Verschiebung von Lasten. Wasserstoff sei wichtig für Erneuerbaren-Importe, Lastflexibilisierung und um der Dunkelflaute zu begegnen. Bezüglich der Wärmeversorgung müssten sich PV, Wärmepumpe und -speicher ergänzen. Er verweist darauf, detaillierte Modelle notwendig sind und sozio-ökonomische Faktoren in den Fokus rücken.

Natrium-basierte Batteriespeicher

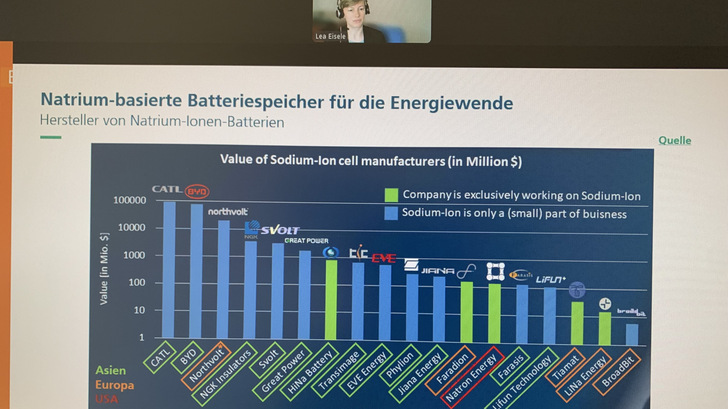

Über Natrium-basierte Batteriespeichertechnologien für die Energiewende spricht Lea Eisele vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Eisele ist Gruppenleiterin Batteriezelltechnologie am ISE in Freiburg. Natrium-Ionen-Batterien gelten als vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus, da Natrium ein weit verbreitetes und kostengünstiges Element ist. Eisele berichtet, der chinesische Weltmarktführer Catl (siehe Balkendiagramm oben) habe gerade eine Massenfertigung von Natrium-Akkus angekündigt. Auch die Nummer 2 auf dem Weltmarkt für Natrium-Ionen-Batterien, BYD, kommt aus China.

Lesen Sie auch: Futuristischer Kühl- und Wärmespeicher

Lesen Sie auch: Varta forscht an Natrium-Ionen-Batterie

Lesen Sie auch: Leitfaden zur Planung von Wärmespeichern

Warum die Alternative zu Lithium-Ionen-Speichern? Eisele zeigt auf, dass schon 2030 eine Versorgungslücke für Lithium auftritt, weil der Rohstoff nicht in ausreichendem Maß verfügbar ist. Natrium hingegen sein weltweit gut verteilt ausreichend verfügbar. Zudem könne man auf Kupfer als Stromableiter verzichten und auch das Kathodenaktivmaterial sei kostengünstiger. Natrium habe eine gute Tieftemperaturfähigkeit und eine höhere Sicherheit in dem Sinne, dass die Batterien im entladenen Zustand transportiert und gelagert werden können. Ansonsten sei die Funktionsweise ähnlich der Lithium-Ionen-Batterie und die Produktionstechnik sei wie für letzterer verwendbar. Zudem sei es eine Technologie mit verschiedenen möglichen Aktiv-Materialien, etwa trockenprozessierten Dickschichtelektroden oder Bio-basiertem Hard Carbon.

Bedeutung thermischer Speicher

Flexibilität für das Energiesystem durch thermische Energiespeicher ist das Vortragsthema von Andreas Hauer vom Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern). Er definiert Flexibilität zunächst als Fähigkeit des Energiesystems zu jedem Zeitpunkt Bereitstellung und Bedarf auszugleichen – mit dem Ziel Erneuerbare zu integrieren und CO2 zu minimieren. Der Endenergiebedarf in Deutschland liege bei rund 2.600 Terawattstunden pro Jahr, aufgesplittet in zahlreiche Posten von mechanischer Energie über Prozesswärme, Verkehr, private Haushalte bis hin zur Beleuchtung. Dabei mache thermische Energie über 50 Prozent der CO2-Emissionen aus. Er betont die Bedeutung thermischer Speicher – nicht nur für thermische Anwendungen. „Es ist deutlich günstiger Wärme zu speichern als Strom zu speichern“, stellt er fest.

Wasser sei dabei für große Wärmemengen ideal, etwa das Beispiel Sunstore 4, ein Wasserspeicher mit 75.000 Kubikmetern, der sein über zehn Jahren in Dänemark genutzt wird, Speicherkapazität: 200 Gigawattstunden. Das System ist denkbar einfach. Überschussstrom aus Windenergie wird mit einer Art Tauchsieder im Wärme umgewandelt. Hauer gibt auch noch das Beispiel Hochtemperaturspeicher mit 800 Grad Celsius. Hier sei ein mobiler Sorptionsspeicher viel günstiger als eine Batterie. Die Firma Kraftblock hat gemeinsam mit DWR Eco die Vorteile thermischer Energiespeicher bei der Dekarbonisierung industrieller Prozesse untersucht und sieht klare Kostenvorteile sowie ein hohes Potenzial als Flexibilität im Stromnetz.

Die Rolle von chemischen Energiespeichern im Energiesystem der Zukunft mit Schwerpunkt Wasserstoff (H2) beleuchtet Maike Schmidt vom ZSW, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg. Schmidt betont die Systemdienlichkeit von H2 als saisonaler Speicher, aber auch als Rohstoff für schwere Mobilität, etwa in der Luftfahrt oder in der Landwirtschaft. Sie betont aber auch die Bedeutung einer H2-Infrastruktur, wenn es um eine Nutzung nicht direkt am Elektrolyseur geht. Sie weist darauf hin, dass grüner Ammoniak wohl fast nur für den Transport von Wasserstoff eine Bedeutung haben wird. „Unsere Vermutung: Der wird gleich am Hafen wieder in Wasserstoff zurück verwandelt.“

Unterm Strich kann man sagen: Die zahlreichen Speicheroptionen, chemische wie thermische oder Batterie, haben ihre Daseinsberechtigung, wenn es um kostenoptimierte Versorgungssicherheit auf dem Weg zur Klimaneutralität geht.