Ich finde es beachtlich, wie sich das Bundeswirtschaftsministerium im Vorfeld der Entscheidung des Europäischen Rates über den EU-Klima- und Energierahmen 2030 ins Zeug legt. Staatssekretärs Rainer Baake hat gestern Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten, europäischer Institutionen sowie der Industrie und Wissenschaft in Brüssel empfangen (und die Veranstaltung hatte sogar einen eigenen Namen bekommen: Powerupgrade2030). Baake sagte: "Der EU-Klima- und Energierahmen 2030 stellt die Weichen für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Energieversorgungsicherheit in Europa. Ein verlässlicher Rahmen mit einer Zieltrias für Treibhausgasminderungen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz ist der kostengünstigste Weg der Dekarbonisierung des europäischen Energiesystems." Mit einem ambitionierten Ziel ließe sich laut dem Staatssekretär zu gleichen oder sogar geringeren Kosten mehr für Energiesicherheit, Investitionen, Innovation und zukunftsfähige Arbeitsplätze tun. Deutschland setze sich für ein Klimaziel von mindestens 40 Prozent, verbindliche Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz von jeweils mindestens 30 Prozent ein. Mit entsprechenden Handouts und Studien des Fraunhofer ISI, des Beratungsunternehmens Prognos und Ernst amp; Young sowie der Universität Athen wurde den Teilnehmern.

40 Prozent Treibhausgasreduktion

Über die Anhebung des Klimaziels auf 40 Prozent ist ohnehin schon viel zu lange diskutiert worden, alle Jahre wieder kurz vor den UN-Klimakonferenzen. Die 40 Prozent würden auch dahingehend einen kleinen Beitrag leisten, als dass Emissionszertifikaten reduziert und entsprechend die am Boden liegenden Zertifikatspreise ein wenig steigen würden. Prognos kommt nach eingehender Untersuchung des Emissionshandelssystems wegen des Merit-Order-Effekts allerdings zu dem richtigen Schluss, dass dieses Instrument allein nicht zu den gewünschen Ergebnissen führen wird, was den Klimaschutz anbelangt. Durch das Regenerativziel soll Investitionssicherheit geschaffen werden, was wiederum zu sinkenden Finanzierungskosten führt. Und natürlich spart auch die Effizienz langfristig Kosten ein. Also, keine Frage: Wenn am 24. Oktober der Beschuss kommen sollte, mindestens 40 Prozent CO2-Reduktion, 30 Prozent Erneuerbar und 30 Prozent Effizienz, dann wäre das ein gutes Ergebnis.

Zusätzlich wäre es aber auch wünschenswert, wenn die Regierung die Energiewende vor der eigenen Haustür nicht länger behindern würde. Denn wie es aussieht kommen wir mit dem seit August geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetz selbst nicht weit. Der Energieexperte Joachim Nitsch hatte gerade für den Bundesverband Erneuerbare Energie die entsprechenden Prognosen berechnet.

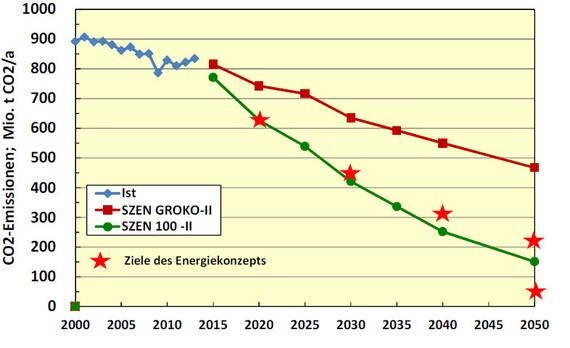

Das Szenario auf Basis des derzeit geltenden Regenerativgesetzes verfehlt die geltenden Klimaschutzziele deutlich. "Insbesondere ist dies dem geringen Mobilisierungsgrad von Effizienzpotenzialen geschuldet, aber auch das gebremste Wachstum von EE-Strom und die drohende Stagnation des EE-Wärmesektors tragen dazu bei." heißt es in der Studie. In 2020 liegt die Minderung der CO2-Emissionen im Szenario GROKO-II von Gabriel und Co. bei 29 Prozent und in 2030 bei 39 Prozent. Setzt sich dieser Trend auch längerfristig fort, wie im Szenario GROKO-II angenommen, wird in 2050 lediglich eine Minderung von rund 55 Prozent erzielt - statt mindestens 80 Prozent, wie es die Klimaziele der westlichen Industriestaaten vorsehen. Das hat wenig mit Vorbildfunktion zu tun. Nach dem Motto: Alle sollen etwas machen, und wir machen etwas weniger.

Ausschreibungen bremsen die kleinen Marktteilnehmer aus

Statt den Ausbau der Erneuerbaren zu stärken, wird den Marktteilnehmern die Realisierung von Projekten mehr und mehr erschwert. Die Ausschreibungen, die den festen Einspeisetarif ablösen sollen, sind die nächste Zumutung. Anders als oft suggeriert wurde, sind sie keine EU-Pflicht. Einen so zügigen Ausbau wie ihn das EEG beschert hat, kann kein Land mit Ausschreibungen vorweisen. Zudem wäre es - wenn überhaupt - nur durch ein extrem aufwändiges Regelwerk bei den Ausschreibungen möglich, alle kleinen Investore, die in Deutschland das Rückgrat der Energiewende bilden, zu integrieren. Kleine Projektierer, Bürgerwindparks, Energiegenossenschaften, Mittelstand - sie alle verabschieden sich gedanklich schon heute von den Erneuerbaren. Ausschreibungen kennen nur ein Ziel: Billig. Und je größer desto billiger. Dezentrale Energieerzeugung sieht anders aus.

Viele Bürger denken bei erneuerbaren Energien nur noch an hohe Kosten. Das ist das Ergebnis der entsprechenden Kommunikation. Es ist erst wenige Tage her, dass auf einer Konferenz eine Vertreterin des Wirtschaftsministeriums die EEG-Umlage praktisch gleichgesetzt hat mit den deutschen Stromkosten. Und das war wiederum die Begründung dafür, dass Ausschreibungen eingeführt werden sollen. Dabei waren die größten Treiber der EEG-Umlage in den vergangenen Jahren die sinkenden Börsenstrompreise und die Zunahme der Industrieprivilegierung. Neue Prognosen gehen übrigens von einer stabilen Umlage in den nächsten Jahren aus. (Nicole Weinhold)