Die 24. Windenergiekonferenz Windforce markiere in ihrem nun 20-sten Jahr einen wichtigen Zeitpunkt, um mutige Entscheidungen für partnerschaftliches Handeln zwischen Branchenindustrie und Politik zu treffen. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsorganisation WAB der Offshore-Windenergie und der Unternehmen für grünen Wasserstoff, Jens Assheuer, bei der Eröffnung der Zwei-Tage-Konferenz in Bremerhaven. Assheuer stellte beispielhaft vorweg, wo es gemäß Analyse der WAB für Europas Meereswindkraft zu Widersprüchen zwischen ihren Erwartungen und politischen Rahmenbedingungen gekommen ist. Dass „natürlich erzeugter sauberer Strom … als strategisches Gut erkannt, immer wertvoller wird“ gehe mit einer völlig entgegengesetzten Botschaft auf Beifallrufe bedachter Politiker einher: „Überall heißt es nun, Strom muss billig sein.“ Der in der neuen Unions- und SPD-Regierungskoalition angestrebte spezielle Industriestrompreis drei Cent pro Kilowattstunde sei nicht ohne staatliche Subventionen möglich. „Das ist nicht vernünftig“. Die 2024 in Deutschland erteilten Zuschläge für neue Windparkentwicklungs- und Betreiberrechte im Meer bei wirksam bezuschlagten Zahlungsangeboten von im Schnitt einer Million Euro pro neu installiertes Megawatt (MW) könnten mit den im Juni bezuschlagten 180.000 Euro pro MW fürs jüngste Offshore-Windkraft-Areal N-9.4 wettbewerblich kaum mithalten. „Nun herrscht die große Befürchtung: Die einen Anlagen werden gebaut, die anderen nicht.“ Zu erkennen sei: Bestehende „rein monetäre Ausschreibungen erhöhen nicht die Realisierungsfähigkeit“, sagte Assheuer.

Zugleich sieht der Vorstandschef der WAB, die die Windforce betreibt, die Offshore-Windkraft in Deutschland und auch sonst in Europa als enorm in ihrer Bedeutung gewachsen an: Offshore-Windkraft sei längst „kein reines Technikthema mehr“, sondern eines der Geopolitik, der Industriepolitik und der Versorgungssicherheit, sagte Assheuer. „Sie ist das Rückgrat unserer Energiewende“. Für den absehbaren raschen Anstieg des Strombedarfs in Deutschland gelte: „Offshore-Wind ist dafür die logische Antwort“. Der führende WAB-Vertreter verwies dabei auf den Willen der Unions-SPD-Koalition, Deutschland zum führenden Land der Rechenzentren für die Datenverarbeitung mit künstlicher Intelligenz zu machen. Offshore-Windstrom eigne sich dafür, weil er konstant, zuverlässig und mit hohen Volllaststunden entstehe.

Die Macher der Windforce ließen in ihrer Pressemitteilung keine Zweifel an den aktuellen Branchenproblemen: Verschobene oder ganz abgesagte Projekte in Deutschland und anderen Ländern Europas, wegen steigender Kosten und regulatorischer Unsicherheit. Preissteigerungen bei Turbinen, Kabel, Schiffen, und Fachkräften seien hierbei allerdings keine nur auf die Meereswindkraft beziehbare Probleme, „sondern Teil eines größeren, systemischen Problems der gesamten Energiewende“.

Tatsächlich waren in Deutschland im Windpark Borkum Riffgrund 3 aufgrund einer um ein Jahr verspäteten und erst im Juni erfolgten Errichtung der Umspannstation auf See 2024 schon alle Turbinen errichtet. Doch ohne Umspannstation werden sie bis zur Anbindung bis Anfang nächsten Jahres ein Jahr lang keinen Strom eingespeist haben. In den Niederlanden hatte die Regierung die Ausschreibung von zwei Gigawatt (GW) aufgrund mangelnden Bieterinteresses abgesagt, und will nun aber offenbar ein GW noch in diesem Jahr nachholen. In Dänemark, Estland und Litauen haben die Regierungen erfolglose Ausschreibungen zurückgezogen, wobei in Dänemark und Litauen die Regierungen inzwischen neue Ausschreibungsregeln entwerfen ließen. Estland schrieb das 900-Megawatt-Windparkfeld Saare 1 Ende 2024 als ein Teilgebiet der vorangegangenen erfolglosen Auktion neu ausschreiben und erteilte Anfang 2025 einen Zuschlag.

Politikchef des europäischen Windkraftverbands: Noch so ein 2024 können wir uns nicht leisten.

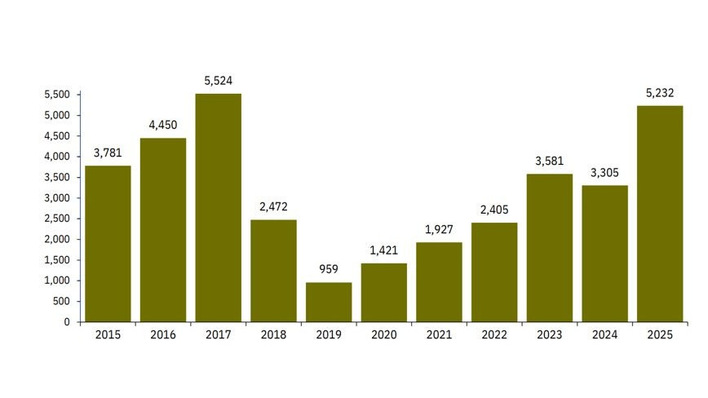

Der Politikexperte des europäischen Windenergieverbandes Wind Europe, Pierre Tardieu, machte die gewaltigen Differenzen zwischen Erwartungen und Wirklichkeit der Offshore-Windkraft in Europa mit reiner Statistik deutlich. „Wie das Jahr 2024 können wir uns keine Jahre mehr leisten“, sagte Tardieu. So war der europaweite Zubau von nur 2,6 Gigawatt (GW) neuer Offshore-Wind-Nennleistung der drittschlechteste Wert der vergangenen zehn Jahre. Die finalen Investitionsentscheidungen der Meereswindkraftinvestoren für Projekte in Europa stellten nur von 7,9 Milliarden Euro an frischem Investitionskapital bereit, nach 35,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Doch die Situation bessert sich: Alleine im ersten Halbjahr 2025 kletterten die finalen Investitionszusagen für neue Offshore-Windkraft-Projekte in Europa auf einen Wert von schon 22,9 Milliarden Euro. Die Prognostiker des Verbands gehen nun davon aus, dass der Zubau etwas unterhalb der von den Regierungen des Kontinents vorgegebenen Ausbauziele vom heutigen europaweiten Bestand von 37 GW auf 84 GW im Jahr 2030 anziehe.

Problem des negativen Bietens

Für Tardieu ist eine weitere statistische Analyse allerdings bereits eine gewichtige Erklärung dafür, dass die Ausschreibungen so viel an Attraktivität für die Investoren verloren haben: Rund 60 Prozent der erfolgten Ausschreibungen hätten ein „negatives Bieten“ enthalten. Beim Negative Bidding stellen die Investoren oder projektierenden Unternehmen beispielsweise in Deutschland in einem vorgegebenen schrittweisen Verfahren immer höhere Zahlungen für ihr Recht zur Projektentwicklung in Aussicht, so lange, bis alle übrigen Bieter im Bieterwettbewerb passen. Die ersten solcher Ausschreibungsrunden hatten in Deutschland zu Zahlungen in Milliarden-Euro-Höhe pro Windpark geführt.

Ruf nach Zusammenarbeit

Tilman Weber

Standardisierung, smartere Ausschreibungsmodelle und eine gezielte Förderung der Lieferketten sowie einer europäischen Wertschöpfungskette – durch Zuschüsse insbesondere für Innovationen oder durch Bürgschaften für große Investitionen in die Produktionskapazitäten, so lauteten die Themen der Windforce 2025. Sie sollten die Antworten auf die Schwächephase in einer kritischen politischen Weltlage Europas diskutieren lassen. Auch insbesondere eine Zusammenarbeit Deutschlands mit den Nachbarländern beim nächsten maritimen Raumordnungsplan der Europäischen Union (EU) war ein Panel-Thema. Die 2027 neu entstehende Raumplanung könnte bei guter Zusammenarbeit dazu führen, dass die Nachbarländer ihre Windparks auf See nicht mehr so dicht nebeneinander bauen, so dass diese sich nicht wie derzeit geschehend gegenseitig den Wind abschöpfen.

„Die Koordinierung unserer Aktivitäten in der Nordsee ist von entscheidender Bedeutung, um starke und widerstandsfähige Lieferketten zu schaffen“, sagte die Botschafterin des Windforce-2025-Partnerlandes Niederlande, Hester Somsen.

Wettbewerbsfähigkeit mit China stärken

Mehrfach machten die Vortragenden und Diskutierenden auf den beiden Veranstaltungsbühnen deutlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Windkraftindustrie gegen die stark staatlich geförderte und aufgrund des großen Heimatmarktes unüberbietbaren chinesischen Unternehmen eine ihrer Hauptsorgen bleibt. Dagegen würden sie gerne mit speziellen qualitativen Ausschreibungskriterien vorgehen können, wie weniger Ausstoß von Kohlendioxid für die Fertigung der Windenergieanlagen und insbesondere auch durch Transporte von Rohstoffen und Großbauteilen – bei kürzeren Anfahrtswegen innerhalb Europas enstünde hier ein unschlagbarer Vorteil. Aber auch regionale europäische Beschäftigungsquoten gehören zu solchen qualitativen und seit Jahren diskutierten Ausschreibungskritieren, die sich die Branche ebenso lange schon als Schutzmaßnahme wünscht.

Monopile-Hersteller zufrieden

Der Geschäftsführer des Bremerhavener Stahlbau-Industrieunternehmens Steelwind Nordenham, Andreas Liessem, zeige sich dennoch zufrieden mit dem bereits erreichten Stand der Planungssicherheit für sein Unternehmen. Die langfristig ausgelegte deutsche Meereswindkraftpolitik und deren bleibende Ausrichtung auf die Ausbauziele zeigten ihre positive Wirkung für die Wertschöpfung in Deutschland. Steelwind Nordenham stellt die säulenförmigen riesigen Stahlfundamente fürs Eintreiben in den Meeresboden für Windenergieanlagen her, sogenannte Monopiles. Die Aufträge deckten nun schon die Produktion für die nächsten 1,5 Jahre ab, der Mutterkonzern habe einen Ausbau des Unternehmens gemäß den in Bremerhaven begrenzten Möglichkeiten des Standorts zugesagt.

So könnte Steelwind Nordenham den Durchsatz an Stahltonnagen der Monopile-Fertigung um 10 bis 15 Prozent steigern. Mit künftig noch größeren Durchmessern der Stahlsäulen von nun 11,5 Metern statt wie zuletzt branchenweit rund 10 Meter maximal könne Steelwind Nordenham jährlich für viel mehr Windkraftkapazität die Fundamente liefern. Insgesamt genüge die Technik am Standort, um künftig sogar bis zu 15 Meter Durchmesser zu ermöglichen.

Der Leiter des Offshore-Windturbinenportfolios für Deutschland beim Windturbinenunternehmen Siemens Gamesa, Stephan Buller, erteilte der vermeintlichen Idee einer auf einen Windturbinentyp geeinigten Technologie, die den Wettbewerb gegen chinesische Akteure stärke, eine Absage. Für solch eine „Airbus-Strategie“ wie beim europäischen internationalen Flugzeugbauunternehmen als Europas Antwort auf die US-Flugzeugschmiede Boeing sei die Windkrafttechnologie zu unterschiedlich. Vielleicht lasse sich eine gemeinsame Normung aber für die Transportrahmen zur Anfahrt der Großkomponenten erreichen, um damit Kosten zu sparen.

Der Associate Director für „2 GW large Projects Offshore Germany“ beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet, Johannes Kammer, berichtete von einer von Netzbetreiberseite angeregten Wertschöpfungsinitiative für verschiedenste örtliche Unternehmen. Kammer leitet das Programm der technisch modernisierten Anschlussstationen für die Windparks im Meer. Diese benötigen nur von den Turbinen zuleitende 66-Kilovolt-Kabel, die dann direkt in die Umspannstation führen und von dort mit 320 Hertz und als Gleichstrom an Land umspannen.

So hätten die Netzbetreibenden ein Programm entwickelt, das von möglichen Partnern für den Bau der Umspannstationen immer auch Vorschläge für die Nutzung einer deutschen Werft verlangt. Ob daraus ab 2028 bei Tennet auch Aufträge zum Bau von Umspannstationen bei deutschen Werften entstehen bleibt abzuwarten.