Bund und Länder haben ein Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro beschlossen. Davon sollen 100 Milliarden Euro in den Klimaschutz fließen. Die Mittel werden dringend benötigt. Beispiel Wärmewende: Nach einem Gutachten der Prognos AG belaufen sich allein die Investitionen für den Auf- und Umbau der Fernwärme, die das Rückgrat der Wärmewende bilden soll, bis zum Jahr 2030 auf 43,5 Milliarden Euro.

Ziel der Wärmewende ist es, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral heizen soll. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Im Jahr 2024 lag der Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmesektor nach Angaben des Umweltbundesamtes bei lediglich 18,1 Prozent.

Sehen Sie unser Youtube-Video: So gelingt Kommunen die Energiewende

Seit 2024 gelten gesetzliche Neuregelungen, mit denen die Wärmewende umgesetzt werden soll. Alle Kommunen in Deutschland sind aufgefordert, eine entsprechende Wärmeplanung

zu erstellen.

Halbherzige Öffentlichkeitsbeteiligung

In einer Umfrage des Dena Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) haben 47 Prozent der Kommunen mit der Vorbereitung der kommunalen Wärmeplanung; 29 Prozent mit der Durchführung und 6 Prozent mit der Umsetzung begonnen. Bemerkenswert ist der Umgang mit der Öffentlichkeit: 22 Prozent der Kommunen geben an, diese in der Vorbereitungsphase; 39 Prozent in der Durchführungsphase und 55 Prozent in der Umsetzungsphase beteiligen zu wollen.

Lesen Sie auch: CO2-Preis – Herausforderung für Bürger:innen

Wenn der Schein nicht trügt, begehen die Verantwortlichen vor Ort bei der Öffentlichkeitsbeteiligung für die kommunale Wärmeplanung dieselben Fehler wie bei vielen anderen Energie-Infrastrukturprojekten. Sie erfolgt halbherzig und zu spät, obwohl lokal alle Bürger vom Vorhaben betroffen sind.

Hohes Konfliktpotenzial

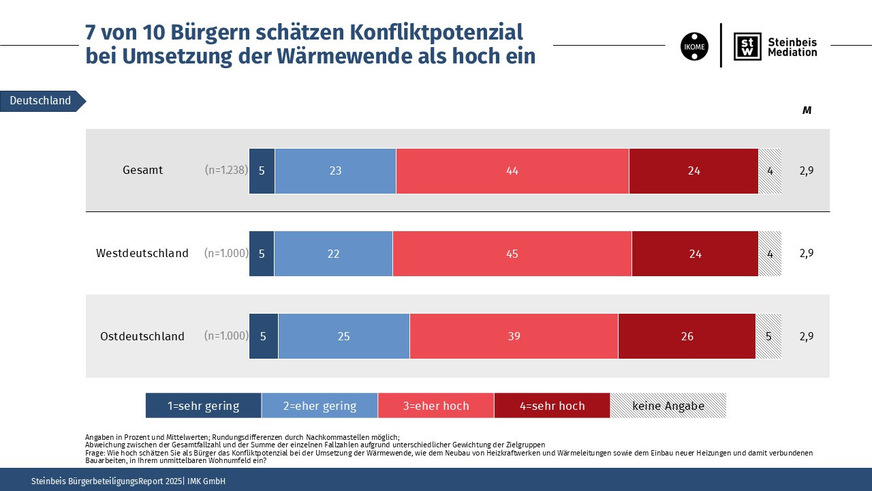

Die Ergebnisse des Steinbeis Bürgerbeteiligungs-Reports 2025 zum Thema Wärmewende bestätigen das zwingende Erfordernis eines demokratisch und konsensual angelegten Akzeptanzmanagements für die kommunale Wärmeplanung.

Steinbeis Mediation

Grafik 1: 7 von 10 Bürgern schätzen Konfliktpotenzial bei Umsetzung der Wärmewende als hoch ein einfügen

Danach ist die Wärmewende für die Bürger eine Großbaustelle. 68 Prozent schätzten das Konfliktpotenzial bei der Umsetzung in ihrem Wohnumfeld als eher hoch oder sehr hoch ein. Das größte Konfliktpotenzial besteht nach Ansicht der Bürger in der eigenen finanziellen Belastung, die bei 59 Prozent Befürchtungen auslöst. Das zweitgrößte Konfliktpotenzial schlummert nach Auffassung der Bürger in den ausufernden Kosten für die Allgemeinheit, die 48 Prozent umtreiben.

Lesen Sie auch: Dena-Gebäudereport

Die Aufklärung über die Wärmewende ist aus Sicht der Bürger absolut ungenügend. 72 Prozent fühlen sich über die Planungen der Wärmewende in ihrem Wohnumfeld eher schlecht oder sehr schlecht informiert. 58 Prozent sind die Maßnahmen ihrer Kommune zur Umsetzung der Wärmewende nicht bekannt.

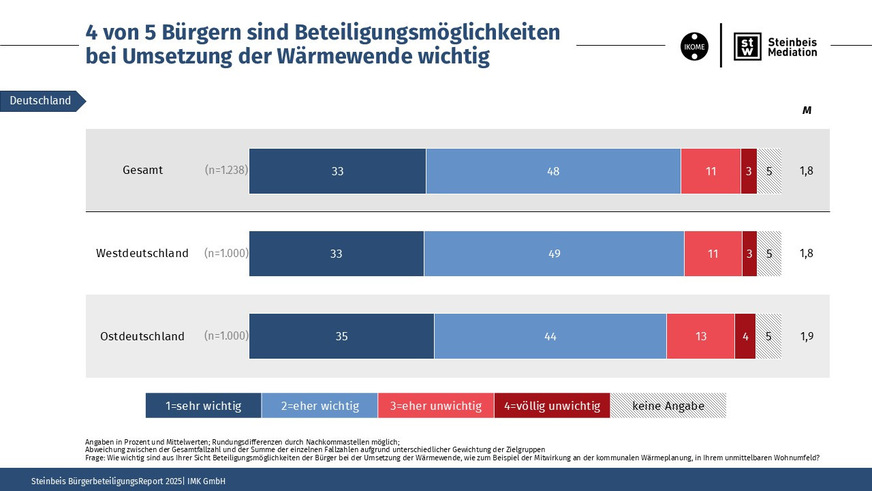

Forderung nach frühzeitiger Beteiligung

Steinbeis Mediation

Grafik 2: 4 von 5 Bürgern sind Beteiligungsmöglichkeiten bei Umsetzung der Wärmewende wichtig einfügen

Die Bürger pochen deshalb vehement auf eine Beteiligung. 81 Prozent sind Beteiligungsmöglichkeiten bei der Umsetzung der Wärmewende in ihrem Wohnumfeld eher wichtig oder sehr wichtig. 48 Prozent möchten bereits vor Beginn der Planung eingebunden werden. 30 Prozent haben grundsätzlich ein persönliches Interesse, an einem Beteiligungsprozess mitzuwirken; 35 Prozent, sobald sie direkt betroffen sind. Frühzeitige Informationen über den Ablauf und die Transparenz der Entscheidungsprozesse sind aus Sicht der Bürger für den Erfolg der Bürgerbeteiligung besonders ausschlaggebend.

Steinbeis Mediation

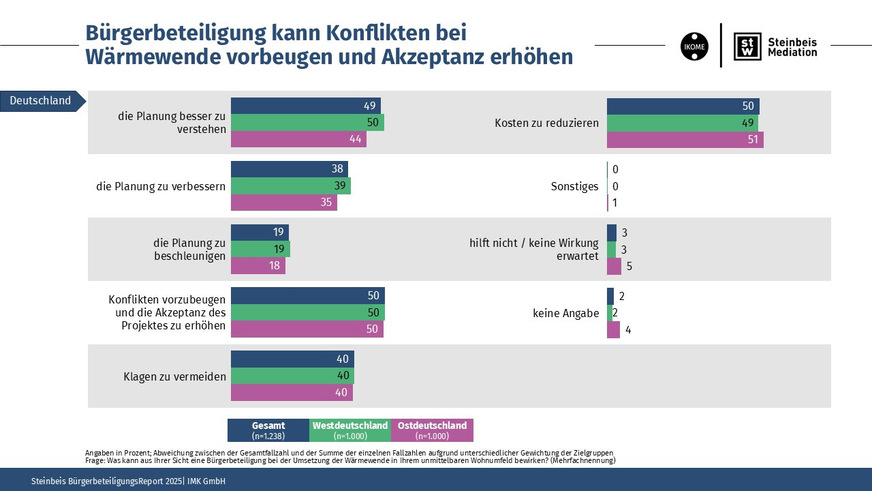

Grafik 3: Bürgerbeteiligung kann Konflikten bei Wärmewende vorbeugen und Akzeptanz erhöhen einfügen

Die Bürger versprechen sich von einer Beteiligung bei der Umsetzung der Wärmewende in ihrem Wohnumfeld sehr viel. Für 50 Prozent kann eine Beteiligung bewirken, Konflikte zu vermeiden und die Akzeptanz zu erhöhen sowie Kosten zu reduzieren; für 49 Prozent, das Verständnis für die Planung zu verbessern.

Unser neues Magazin ist gerade erschienen. Erfahren Sie mehr zur neuen Regierungspolitik

Der Steinbeis BürgerbeteiligungsReport belegt das Unbehagen und die Unzufriedenheit der Bürger über die bisherige Mitwirkung bei der kommunalen Wärmeplanung. Um zu vermeiden, dass Konflikte eskalieren, sollten die Verantwortlichen ihren Umgang mit der Bevölkerung überdenken und ihre Bedürfnisse stärker beachten.

Noch ist es für die Vorhabenträger nicht zu spät, entsprechend zu handeln. Sie sind wohl beraten, die Bürger zu beteiligen. Ansonsten sind Proteste vorprogrammiert, die die kommunale Wärmeplanung empfindlich stören können.

Dirk Brzoska

Autor: Gernot Barth, Leiter IKOME, Steinbeis Mediation, Professor für Konfliktmanagement und Mediation an der Steinbeis-Hochschule, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mediation