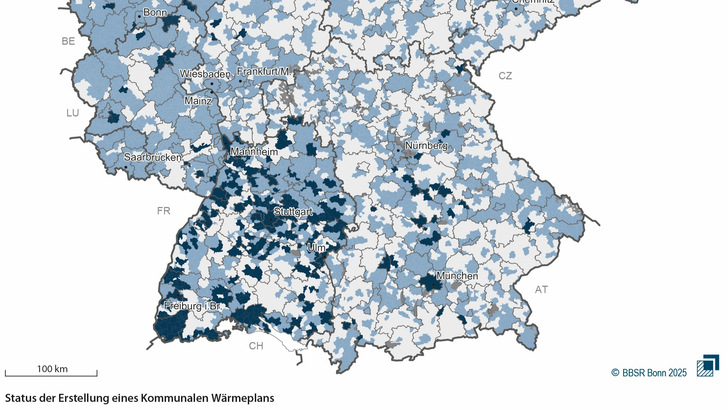

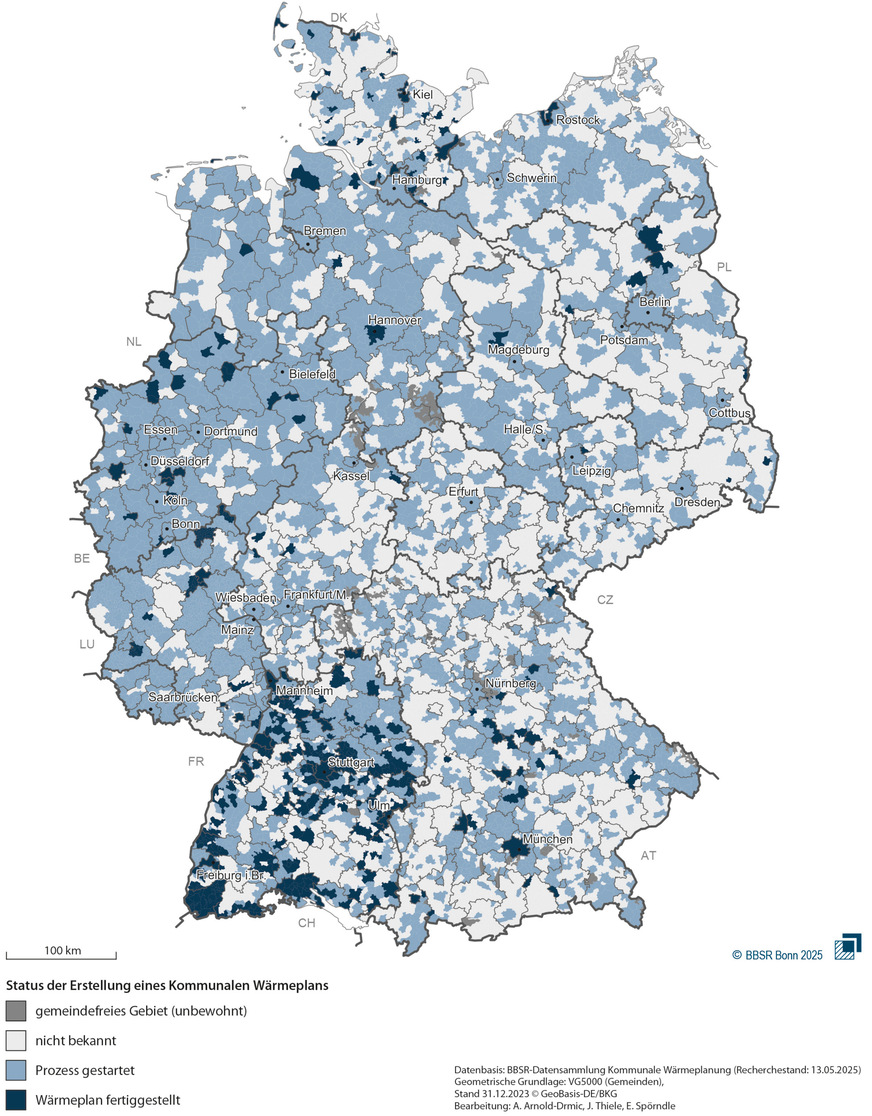

Gute Nachrichten zum Thema Klimaschutz sucht man derzeit ja eher mit der Lupe. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Positives gibt es nämlich von der Wärmewende zu vermelden: Fast die Hälfte aller Deutschen Gemeinden arbeitet aktuell an der Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Wie eine aktuelle Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ergibt, haben bis Anfang Mai 2025 bereits 5.085 Gemeinden – rund 47 Prozent aller Gemeinden bundesweit – mit der Erstellung begonnen. Weitere 488 Gemeinden (4,5 Prozent) haben ihren Wärmeplan abgeschlossen.

2023: Kampf ums „Heizungsgesetz“

Wieso ist das eine gute Nachricht? Wir erinnern uns kurz das Frühjahr 2023: Die damalige Ampelregierung wollte die Wärmewende in Schwung bringen und plante die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG): Für neu eingebaute Heizungen sollte ein 65-Prozent-Anteil erneuerbarer Energien Pflicht werden. Angesichts eines Gebäudesektors, der regelmäßig die gesetzten Klimaziele erreicht, ein nachvollziehbarer Schritt.

Zu viele fossile Heizungen gefährden die Klimaziele

Doch angesichts der Debatte, die darauf folgte, hätte man glauben können, die Ampel plante einen Ausbau sämtlicher Gas- und Ölheizungen zum Januar 2024. Populistische Kampagnen aus Union und AfD verunsicherten viele Hausbesitzer und Mieter. Der Kompromiss, der dann gefunden wurde, band die Verpflichtung zur EE-Heizung an die Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen bis zum 30. Juni 2026 liefern, alle übrigen bis zum 30. Juni 2028.

5 Argumente: So behinderten Populisten das Heizungsgesetz

Viele kleine Kommunen planen frühzeitig

Die Auswertung des BBSR zeigt nun: Die Kommunen sind im Plan. So leben rund 66 Prozent der Bevölkerung in Gemeinden mit begonnener Wärmeplanung, weitere 16 Prozent in Kommunen mit bereits fertigen Plänen. Und es sind nicht nur die großen, deren Termine eng gestrickt sind. Laut BBSR hat die Hälfte der derzeit aktiven Gemeinden weniger als 100.000 Einwohner – sie haben sich also vor der Zeit auf den Weg gemacht.

Offenbar nehmen die Kommunen den Klimaschutz ernst. Viele haben ambitioniertere Klimaziele als die Bundesregierung. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass die Angstkampagnen gegen das Heizungsgesetz keinen wirklichen Widerhall in den Städte und Gemeinden fanden. Sonst hätten sie den Beginn der Planung verzögert und eine mögliche Überarbeitung des Gesetzes durch die neue Bundesregierung abgewartet. Das ist die gute Nachricht.

Die neue Bundesregierung sollte die Dynamik stützen – doch sie bremst sie aus

Nun liegt der Ball bei der neuen Bundesregierung. Sie wäre gefordert, den eingeschlagenen und offenbar akzeptierten Weg fortzusetzen. Hausbesitzer und Kommunen brauchen Sicherheit, dass es bei den festgelegten Rahmenbedingungen bleibt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Eine Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes 2026 könnte die 65-Prozent-EE-Vorgabe aufweichen. Außerdem sollen die Fördermittel für den Gebäudesektor aus dem Klima- und Transformationsfonds ebenso sinken wie die Zuschüsse zu Wärmepumpen.

Wärmewende: Private Hausbesitzer sind engagiert – aber zweifeln am Erfolg

Damit gefährdet die Bundesregierung ohne Not eine Dynamik, die die Wärmewende dringend braucht. Torschlusspanik oder aufgeschobene Investitionspläne helfen bei der Reduzierung der Treibhausgase nicht.